Alejo Carpentier, ao final do famoso Prólogo do romance “O reino deste mundo” (ORDM, 1966), afirma: “o texto que se segue... narra uma sucessão de fatos extraordinários, ocorridos na ilha de São Domingos, numa época determinada, que não alcança o período de uma vida humana, deixando-se que o maravilhoso emane livremente de uma realidade estritamente seguida em todos os seus detalhes (grifo nosso). ... o relato ... foi estabelecido com base numa documentação extremamente rigorosa,(grifo nosso) que respeita a verdade histórica dos fatos, ... tudo é maravilhoso, ... e ... tão real ... Mas o que é a História da América senão toda uma crônica (1) da Realidade Maravilhosa? (2) ”

Carpentier, intencionalmente ou não, cria-nos uma situação embaraçosa, ao propor um duplo oxímoro, que a rigor se imbricam:1o) atribuir ao real caráter maravilhoso (maravilhoso tomado no sentido de sobrenatural); 2o) considerar a História (da América) proveniente de uma realidade maravilhosa, sobrenatural. E daí levar-nos a formular as duas seguintes indagações: 1a) é possível o real – aquilo que aprendemos ser concreto, palpável, que podemos ver, ouvir, sentir, que não é ilusório, que existe de fato – ser maravilhoso, sobrenatural, prodigioso, insólito, inexplicável racionalmente? 2a) é possível a História – que aprendemos, já com Aristóteles na Arte Poética, ser o relato daquilo que aconteceu e não do que poderia ter acontecido – ser uma crônica do real rigorosamente seguido em todos os seus detalhes, do qual, porém, emana livremente o maravilhoso, o prodigioso, o sobrenatural? Nossa tarefa, aqui, será tentar encontrar possíveis respostas para essas duas questões formuladas a partir daquelas antíteses embaraçosas propostas por Alejo. O texto básico que serviu de suporte para reflexões e comentários foi o proveniente das nossas Notas de Aula do Curso ministrado por OLMOS E PINTO (2004).

Para a primeira questão, uma resposta afirmativa pode ser dada desde que aceitemos duas premissas embutidas no ideário carpentieriano: 1a) o maravilhoso tem apenas aparência maravilhosa ; 2a) para se sentir o maravilhoso é preciso fé. Essas premissas propõem que o sobrenatural nada tem de sobrenatural e que só conseguimos viver o fenômeno mediante uma predisposição especial chamada fé. Pode-se ler no Prólogo: “Aqueles que não acreditam em santos não se podem curar com milagres de santos, como também não podem entrar de corpo, alma e posses no mundo de Amadis de Gaula ou de Tirante, o Branco, aqueles que não são quixotescos.” Colocada essa lógica em operação – o maravilhoso é desvelado pela fé – desaparece o inverossímil, o inexplicável prescinde de uma explicação racional diante da presença de uma dimensão misteriosa que se soma às dimensões normais da realidade, mas que não pode ser atingida pela via da razão, só pode ser atingida pela fé. E mais: o maravilhoso, desde que captado, não tem aura é fenômeno natural. Diante de tais considerações, nossas dificuldades em lugar de diminuírem, aumentam, pois: se rejeitarmos as premissas e ficarmos de fora numa atitude puramente racional, afirmam-nos que, assim, somos incapazes de perceber o maravilhoso que permeia o real; se aceitarmos as premissas, e nos imbuirmos de fé, e penetrarmos no maravilhoso, também não o percebemos porque o que parece maravilhoso não o é. Como solucionar, então, essa aporia? Estabelecendo o conceito de “entrelugar” (OLMOS, op. cit.), espaço a meio caminho entre o real e o sobrenatural, zona de conflito, de tensão entre a racionalidade pura e o que essa racionalidade chama de imaginário, lugar onde o olhar racional é capaz de perceber o maravilhoso em sua imanência. Esse “entrelugar”, na visão carpenteriana, é o lugar que o escritor latino-americano deve ocupar, porque, conquanto o real maravilhoso possa manifestar-se em qualquer parte, é na América-Latina, “pela virgindade da paisagem, pela sua formação, pela ontologia, pela afortunada presença do índio e do negro, pela Revelação que constitui seu recente descobrimento, pelas fecundas mestiçagens que propiciou” (ORDM, Prólogo) que ele surge com toda sua exuberância. O Real-Maravilhoso, substantivo próprio, maiúsculo, passa a significar a própria América-Latina e é dele que emana a matéria-prima com a qual o artista vai elaborar sua obra.

No “entrelugar”, o artista encontra disponível ao alcance das mãos uma realidade maravilhosa em estado natural, que não necessita de ser criada ou inventada, pois “lo real maravilloso es una categoría ontológica, en la medida en que se refiere al modo de ser de una determinada realidad.” (RODRÍGUEZ, 1990). Assim – o poder licantrópico de certos cânticos, mulheres violadas por grandes felinos que passam a trocar, à noite, a palavra pelo rugido (ORDM, 10); Mamãe Loi mergulhar os braços numa panela de azeite fervendo e nada lhe acontecer (“apesar do pavoroso chiado de fritura”) (ORDM, 11); as metamorfoses de Mackandal, que “Todos sabiam ... não eram senão simples disfarces” (ORDM, 22); Bouckman, o jamaicano, em seu discurso revolucionário (ORDM, 40), ao invocar o Pacto que “havia sido firmado entre os iniciados daqui e os grandes Loas da África, para que a guerra fosse iniciada sob os signos propícios” mostrando a influência concreta do vodu na ação do negro contra o colonizador branco; esse mesmo vodu voltando-se contra o próprio negro: Henri Christophe caiu porque desrespeitara a tradição do rito (ORDM, 93) – tudo isso, são concepções que no mundo do branco não têm sentido, mas que no mundo do negro são naturais e próprias e estão disponíveis ao artista para a elaboração de sua obra.

O escritor dispõe, então, de uma realidade maravilhosa a partir da qual é produzido um referente (3) “real maravilhoso” com o qual o signo narrativo(a obra) articula relações de significação(relações semânticas), e concretiza-se. O subgênero ou espécie literária, dentro do gênero romance, da obra assim produzida recebe a etiqueta de realismo maravilhoso. No “O reino deste mundo”, marco do realismo maravilhoso, a relação entre o signo narrativo (o romance) e o referente “real maravilhoso” é postulada por Carpentier como realista, no sentido de que o relato deve possuir as propriedades imanentes ao real, maravilhoso, para poder expressar uma ontologia da América (Latina), isto é, sua essência como entidade cultural (CHIAMPI, 1980:37). A partir do real maravilhoso (“real”, “concreto”, “da vida”) é criado o referente real maravilhoso “concreto” com o qual o autor desenvolve um verossímil referencial “concreto” para a representação (mimese) ontológica da obra. Porém, como, de acordo com o próprio Carpentier (ORDM, Prólogo) “o relato foi estabelecido com base numa documentação extremamente rigorosa”, baseada na História do Haiti situada cronologicamente entre os momentos que antecederam a independência e a tomada do poder pelos criollos após o fim do reinado do cozinheiro-rei Henri Christophe, é criado também o referente histórico “documental” com o qual o autor desenvolve um verossímil referencial discursivo “documental” para a representação histórica da obra; e como a obra é obra de ficção é criado o referente “ficcional” com o qual o autor desenvolve um verossímil referencial discursivo “ficcional” também para a representação da obra. A estratégia de Carpentier no “O reino deste mundo” é imbricar esses três referentes, para obter um almejado referente “ontológico da América”, fato que resulta na imbricação também dos verossímeis referenciais, real e discursivos histórico e ficcional. Porém, ainda dentro da estratégia de criação do romance, esses verossímeis referenciais, real e discursivos, são desdobrados em duas visões de mundo – a da cultura do negro e a da cultura do branco – que passam a constituir dois pólos culturais antagônicos, cujas interações sociais ocorrem sob tensão permanente, que geram tanto confronto aberto quanto assimilação (sincretismo). Esse bipolo cultural pode ser, então, imaginado como um par definidor de relações sociais tensionadas com um núcleo constituído pela classe oprimida (“o povo”) e o outro pela classe opressora (“o governo”). Num primeiro momento, o pólo dos oprimidos é formado pelos negros escravizados e o pólo dos opressores, pelos brancos colonizadores. Num segundo momento o pólo dos oprimidos passa a ser formado pelos negros, antigos escravos, agora “livres” e o pólo dos opressores, pelos negros guindados ao poder, que passam a decalcar (impiedosa e anacronicamente) sobre suas tradições a cultura branca. E, finalmente, num terceiro momento o pólo dos oprimidos continua sendo formado pelos negros “livres” e o pólo dos opressores passa a ser formado pelos criollos agora no poder.

A performance do narrador no relato (na estória), isto é, o foco narrativo (“quem vê?”), pode ser considerada de “onisciência neutra” a “onisciência seletiva múltipla” (LEITE, 2001:25-70). O narrador “vê” a história sob múltiplos olhares: ora o seu próprio ora o do branco ora o do negro. A performance do narrador no ato de narrar (a enunciação), isto é, a voz narrativa (“quem fala?”), que é a rigor a voz do “autor implícito” (BOOTH, 1980) é dominadora ou totalizadora, ocorre quase que só com discursos indiretos e discursos indiretos livres sem praticamente discursos diretos: “Inútil para trabalhos maiores, Mackandal foi designado para guardar o gado ...” (ORDM, 9); “A pretexto de banhar os cavalos, Ti Noel costumava afastar-se da fazenda de Lenormand de Mezy durante longas horas ...” (ORDM, 10); “De mais a mais, todo mandinga – era coisa sabida – ocultava um fugitivo em potencial. Dizer mandinga era dizer desordeiro, revoltado e demônio.” (ORDM, 11); “Ti Noel transmitia as narrativas do mandinga a seus filhos, ensinando-lhes cantigas muito simples que compusera em sua glória ... Ademais, era bom recordar o maneta freqüentemente, porque ele, embora afastado destas terras por tarefas de importância, regressaria a elas quando menos se esperasse.” (ORDM, 38); “Talvez que durante anos e anos, ali mesmo, a um palmo de sua cara, vinham observando as práticas dessa religião, comunicando-se através dos tambores dos batuques, sem que ele suspeitasse! (M. Lenormand) Mas acaso haveria de preocupar-se uma pessoa culta com as crenças selvagens de gente que adorava uma serpente?”(ORDM, 49); “Caminhando, caminhando de cima para baixo e de baixo para cima, o negro começou a pensar que a orquestra ... o fausto ... tudo isso custara uma escravidão tão abominável como aquela que conhecera na fazenda de Monsieur Lenormand de Mezy. Pior ainda, pois era infinitamente mais doloroso receber uma paulada de um negro, tão negro como nós; tão beiçudo e encarapinhado, com o nariz tão achatado como o nosso, tão igual, tão malnascido, tão marcado a ferro, provavelmente, como nós.” (ORDM, 79).

Uma única voz enuncia os olhares conflitantes do branco e do negro problematizando a relação entre o foco narrativo e o ato de contar, o que, segundo Chiampi (op. cit., 72), pode ser considerado “um traço capital do realismo maravilhoso”. A mesma voz que emana da mente do branco, emana da mente do negro, trazendo à luz dois mundos distintos. Essa voz, que ora assume o ponto de vista do branco ora o ponto de vista do negro, vai construindo uma narrativa na qual a cultura africana trazida para a América pelos negros escravizados é contraposta à cultura do colonizador branco, resultando efeitos de contrastes que tanto podem acentuar as diferenças entre essas culturas quanto podem indicar o seu sincretismo. Exemplo de efeito de contraste que acentua as diferenças culturais é a seguinte passagem: Mackandal, após ser queimado na fogueira, para os negros, transforma-se “em mosquito zumbidor... ungido pelos grandes Loas”, e, para os brancos, transforma-se em cinzas mesmo e “Naquela tarde os escravos regressaram para as fazendas rindo durante todo o trajeto. Mackandal tinha cumprido sua promessa, permanecendo no reino deste mundo. Uma vez mais os brancos eram batidos pelos Altos Poderes de Outra Costa. E enquanto Monsieur Lenormand de Mezy, de touca de dormir, comentava com sua beata esposa a insensibilidade dos negros ante o suplício de um semelhante – tirando disso certas considerações filosóficas sobre a desigualdade das raças humanas, que pretendia desenvolver num discurso cheio de citações latinas – Ti Noel engravidou de gêmeos uma das criadas da cozinha, cobrindo-a três vezes, dentro de um dos pesebres da cavalariça.” (ORDM, 31). Exemplo de sincretismo religioso: “o negro (Ti Noel) encontrava nas igrejas espanholas um calor de Vodu que nunca havia encontrado nos templos sulpicianos do Cabo. ... as cabeleiras humanas de Cristo, ... as Virgens Negras, ... os instrumentos pastoris que tocavam nas noites de Páscoa, tinham uma força envolvente e um poder de sedução ... semelhantes àquele que emanava dos altares dos houmforts consagrados a Damballah, o Deus Serpente. Além disso, São Tiago é Ogun Fai, o marechal das tormentas ... Por isso Ti Noel, à guisa de oração, amiúde recitava para ele um velho canto aprendido com Mackandal” (ORDM, 54).

Para nossa segunda questão inicial, uma resposta também afirmativa pode ser dada se: 1o) continuarmos a aceitar as premissas do ideário de Carpentier – o maravilhoso é maravilhoso apenas na aparência e para senti-lo é preciso fé; e, 2o) afrouxarmos o pré-conceito, arraigado em nossas mentes, que nos leva a enxergar a História como o transcorrer de fatos “verídicos” perfeitamente caracterizados numa linha temporal progressiva. A objeção mais elementar a esse pré-conceito é a de que História não são fatos, mas um relato de fatos. Sendo um relato, então, inevitável, terá sempre subjetividade associada à sua construção – por mais objetivo seja esse relato (finalidade óbvia de qualquer História “séria”) – subjetividade refletida pelas escolhas de conteúdo e de forma feitas pelo historiador. Diante do universo de fatos historiáveis, o historiador seleciona seus dados, ou seja, define o que vai relatar, e opta por uma dada estrutura formal para o relato, ou seja, define como vai relatar. A narrativa histórica contém, pois, sempre, em maior ou menor grau, dependendo das escolhas do historiador, ficção. Embora seja lugar comum considerar que “O “historiador propriamente dito”... procura explicar o que aconteceu no passado mediante uma reconstrução precisa e minuciosa dos acontecimentos registrados nos documentos” (WHITE, 2001:66), seria ingenuidade supor que os “fatos” presentes em qualquer narrativa da História estejam ali “fornecidos apoditicamente, e não pela própria ação do historiador.( WHITE, op. cit., 68). Além disso, o historiador opta por uma dada estrutura de enredo pela qual constrói a sua estória a fim de dar sentido aos eventos analisados. Claro que a História não é uma “arte livre” uma vez que o historiador deve limitar-se à representação dos “fatos” atestados pelos documentos, contudo, essa representação é uma narrativa, e, por conseguinte, contém estória, contém ficção (4).

Conforme afirma Lowenthal (1998, p.134), “A diferença entre história e ficção reside mais no propósito do que no conteúdo.” Ao historiador, qualquer seja a mecânica de sua retórica, em obediência aos princípios de seu ofício, é vedado inventar ou excluir algo que fraude seu trabalho, pois esse exige exatidão, consistência interna, congruência com os registros. “Em contraste, o romancista histórico é forçado a inventar personagens e acontecimentos, ou pensamentos e ações imaginárias para pessoas reais do passado.” (LOWENTHAL, op. cit.)

Essas idéias poderiam receber uma representação que as resumisse numa imagem gráfica. Para tanto, consideremos um sistema cartesiano ortogonal de referência; denominemos o eixo horizontal de eixo do real, dos “fatos” ou eixo da História; denominemos o eixo vertical de eixo do imaginário, da invenção ou da Ficção. Consideremos, agora, uma hipérbole localizada entre esses dois eixos, de acordo com a figura a seguir:

A essa hipérbole daremos o nome de curva da mimese. Ela permite que estabeleçamos qual a natureza de um determinado texto: por exemplo, no ponto (1), será um texto ficcional, imaginário. A historicidade do texto ficional será tanto maior quanto mais ele se deslocar na curva no sentido do eixo da História e, de outra parte, por mais que ele se afaste desse eixo sempre terá algum “resíduo de História”; um texto representado pelo ponto (2) será um texto “fatual”, que busca a “veracidade”, um texto de História. A ficcionalidade do texto de História será tanto maior quanto mais ele se deslocar na curva no sentido do eixo da Ficção e, de outra parte, por mais que ele se afaste desse eixo, sempre terá um “resíduo de Ficção” (5).

Admitir que Ficção e História não são mutuamente exclusivas não significa, contudo, admitir que elas sejam completamente indiscerníveis (no nosso esquema gráfico corresponderia ao deslocamento para o “meio” da curva da mimese ). Essa região central da curva é uma região conflituosa, na qual as miscegenações de Ficção com História podem dar tanto resultado positivo quanto negativo, e as contaminações da História pela Ficção certamente são indesejáveis. A História, nesse aspecto, é mais resistente, pois imbuída de “cientificismo”, cria natural rejeição a excessos de contaminação ficcional. Com a ficção, entretanto, a situação é mais perigosa. Uma obra de ficção, que se diz firmemente fundamentada em fatos, pela própria liberdade de criação artística que dispõe, acaba, de uma maneira ou de outra, abandonando os fatos pela ficção, embora possa ainda manter a aparência de fidelidade aos fatos, criando a falsa impressão de “foi assim que aconteceu” (LOWENTHAL, op. cit. pp. 135-136) A produção de uma obra de ficção a partir de uma receita na qual o ingrediente História entra em quantidade substancial, pode ser justificada por meio do argumento de que não há pretensão de reconstruir o passado, mas, sim, de relê-lo criticamente, com a finalidade de criar um saber alternativo, sem desmentir a História. Ou seja, o ficcionista, apropria-se dos documentos do historiador e, sem confrontar a História, relê esses documentos, sob outra ótica, construindo outro saber. A dificuldade, para o escritor, é descobrir o meio de fazê-lo, sem confrontar a História; o problema para o receptor da obra é saber recepcioná-la criticamente. E é aqui que está o perigo. Todo cuidado é pouco! Poderão estar querendo impingir-nos um padrão oliude B (certamente B não de bom...) (6).

No “O reino deste mundo”, Carpentier ao inventar a personagem Ti Noel e colocá-la como protagonista, eixo de sustentação da narrativa em torno do qual gira toda a trama, do início ao fim do livro, embora fazendo apelo diuturno à História, deixa claro que sua obra é Ficção. Poderia, por exemplo, ter optado por colocar Henri Christophe, personagem verídica, como fio condutor da narrativa. Seria uma solução que certamente daria resultados muito interessantes nas mãos de um escritor talentoso – um negro, ex-escravo, cozinheiro, dono de albergue, alçado a rei, que se suicida diante da revolta dos súditos negros. Mas seria perigoso. As inevitáveis interferências da Ficção na História, necessárias para a construção do romance, poderiam, se dosadas inadequadamente, comprometer a “veracidade” da História, conforme discutimos há pouco. A personagem Henri Christophe, não necessitando estar sob “o foco permanente dos refletores” na narrativa, pode passar próximo da História sem sofrer grandes contaminações ficcionais. Presente nos interstícios da estória preenche-a com História. E, sendo uma vida tão insólita – um negro escravo, sem um pingo de sangue azul ocidental nas veias, que se transforma em rei – é realidade maravilhosa da mais pura estirpe, nutriz da narrativa. A passagem do suplício de Mackandal na fogueira faz uma simbiose em alto grau entre Ficção e História mostrando que o olhar racionalista do branco não teve alcance para ver a realidade maravilhosa da transformação do mandinga em mosquito zumbidor, enquanto os negros “viveram” a Metamorfose que, depois, unida a Ogum das Armas geraria o Ânimo das Revoltas, revoltas bem concretas, que vieram a seguir, as quais, aí sim, o branco sentiria fundo na carne de onde jorraria o sangue que “correria pelos arroios, onde os Loas, ébrios de júbilo, iriam bebê-lo de bruços, até encher os pulmões.”(ORDM, 23). É ficção alimentada de real maravilhoso apontando os caminhos da História: “Incapaz de renunciar à estreita interpretação racionalista dos fatos, a colonização francesa acelerou a sua decadência no Haiti, ao considerar como barbárie a crença nas metamorfoses do Manco e os persistentes ruídos de tambores nas planícies.”(CHIAMPI, op. cit., 38)

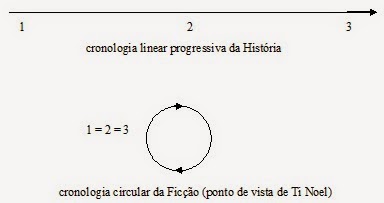

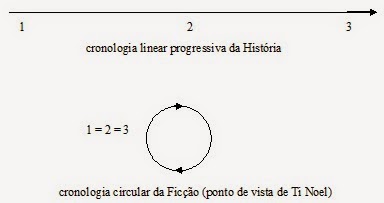

“O reino deste mundo” segue duas cronologias bem distintas: uma linear progressiva, cronologia da História, outra circular, calcada na visão de mundo da personagem protagonista, Ti Noel, é a cronologia da Ficção:

Em (1) é o período antecedente próximo à independência. O jovem escravo Ti Noel sonha a história do rei da Angola, do rei Dá, encarnação da serpente, o invencível império dos mandingas e cantarola uma quadra “na qual se mandava à merda o rei da Inglaterra”, para ele tão pouca coisa quanto os reis da França e da Espanha, que são, porém, os senhores absolutos de suas vidas, símbolo do poder opressor que lhes impõe aquela vida tão degradada (ORDM, 3-5). Em (2) é o período do reinado “real” (de fato, verídico) do ex-cozinheiro Henri Christophe. O homem maduro (quase velho), agora liberto, Ti Noel, apenas retornado ao Haiti de sua estada em Cuba, é surpreendido pela construção da Cidadela La Ferriére: “Quando Ti Noel depositou seu tijolo ao pé da muralha era cerca de meia-noite... aquilo durava há mais de doze anos... toda a população do Norte tinha sido mobilizada pela força para trabalhar naquela obra inverossímil. Toda tentativa de protesto fora silenciada com sangue.” (ORDM, 77-79) O branco colonizador opressor havia sido vencido, agora o povo humilde era oprimido por uma casta de negros que se assenhora do poder comandada por um ex-escravo. Em (3) é o período pós-reinado de Henri Christophe em que os criollos tomam o poder. Ti Noel já velho “soube por fugitivo que as tarefas agrícolas eram agora obrigatórias e que o chicote estava na mão dos Mulatos Republicanos, os novos donos da Planície do Norte. ... Seguramente que nem Henri Christophe teria suspeitado que as terras de São Domingos iriam patrocinar essa aristocracia perplexa e cheia de dúvidas, essa casta de mestiços, que agora se apoderaram das antigas fazendas, dos privilégios e da autoridade.” (ORDM, 112) Não há como evitarmos de citar, com a devida vênia, o grotesco provérbio popular, que, acreditamos porém, resume e explicita com clareza, quase que como sem metáfora, quase que como ao pé da letra, todos esses acontecimentos, do ponto de vista do povo oprimido: “mudam as moscas, mas a merda continua sempre a mesma”.

Iniciamos nossas considerações com algumas dúvidas que tentamos esclarecer no transcorrer do trabalho. Encerraremos com mais indagações (afinal, nossa realidade maravilhosa latino-americana permite que vivamos livres de dúvidas?): pode ser verídico, pode ser considerado História, o relato no qual um ex-escravo negro, ex-cozinheiro se transforma em rei absoluto de um país, “meia-ilha caribenha”, e aí decalca, nos mínimos detalhes, anacronicamente, uma corte européia historicamente ultrapassada? Não haveria nesse acontecimento algo de insólito, de absurdo, de Ficção? Seria apenas Ficção a vida miserável da personagem fictícia Ti Noel ? Não faria ela, na verdade, parte da História? O real maravilhoso latino-americano responde afirmativamente a todas essas questões, por mais paradoxal que isso possa parecer, colocando em diálogo franco e aberto Ficção e História. O romance “O reino deste mundo” é documento fundamental para comprová-lo.

Notas

1. Segundo HOUAISS (2001), crônica, no campo semântico da historiografia, deve ser entendida como: “compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. [ Originalmente a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres; entretanto, grandes escritores a partir do s. XIX passam a cultivá-la, refletindo, com argúcia e oportunismo, a vida social, a política, os costumes, o cotidiano etc. do seu tempo em livros, jornais e folhetins].”

2. Ainda, de acordo com HOUAISS (op. cit.), o adjetivo maravilhoso pode ser entendido, entre várias acepções, como aquilo que encerra prodígio, ou que é inexplicável racionalmente, e no campo semântico da literatura como: “intervenção sobrenatural que muda o curso da ação numa tragédia, epopéia etc.”

3. O referente (“objeto extralingüístico”, “ousía”) é a realidade “fabricada” a partir da realidade propriamente dita, que estímulando o sistema perceptual (percepção, interpretação, ponto de vista) do indivíduo, com interferência da práxis (prática social), possibilita a invenção do referente, que por sua vez serve de base para a criação do signo (símbolo/significante + referência/significado) (BLIKSTEIN, 1983.

4. Até o século XVIII, a construção artística do texto histórico era considerada fundamental; a partir da História “científica”, iniciada no século XIX, os historiadores passaram a se preocupar muito mais em relatar e muito menos em narrar, procurando construir o texto com especificação completa das fontes sobre as quais se apoiavam, devendo estas ser, tanto quando possível, documentos originais, fazendo-se a separação entre fontes primárias e secundárias, de tal forma que o leitor pudesse reconstruir o texto e criticar os processos de inferência e discussão que o historiador utilizou. “O texto histórico apresenta-se como uma síntese: isso quer dizer que ele é composto das fontes originais especificadas nas notas e referências, e nesta medida sua particularidade está aberta ao exame minucioso e ao desafio. Mas ele também se apresenta como uma réplica do real.” (BANN, 1994:58). Apesar de que esta é a receita que dá origem a boa parte da História que ainda hoje se estuda nas escolas, muitos historiadores buscaram alterar este quadro, com a criação de uma “nova História”, que teve origem a partir da fundação da revista Annales, em 1929, na França, movimento que a partir dos anos 70 e 80 espalhou-se pelo mundo. Peter Burke (BURKE ,1992: 7-37) resume em seis pontos o contraste entre a antiga história (positivista, ”científica” do século XIX) e a nova história :

1º - pelo paradigma tradicional a História deve tratar essencialmente de política; a nova História interessa-se por toda atividade humana.

2º - os historiadores tradicionais constroem a História como um relato linear cronológico dos acontecimentos; a nova História preocupa-se com a análise estruturalista dos fenômenos, procurando entendê-los como componentes de um macro-sistema, onde as partes relacionam-se entre si e formam um todo.

3º - a História tradicional oferece uma “visão de cima”, concentrada nos chamados grandes feitos dos grandes homens; a nova História tem procurado oferecer uma “visão por baixo” analisando, por exemplo, a cultura popular, mudanças sociais e fatos envolvendo pessoas comuns.

4º - pelo paradigma tradicional a História deve ser baseada em documentos os quais, em maioria, provêm de registros oficiais, preservados em arquivos governamentais; os registros oficiais em geral expressam o ponto de vista oficial e a “História vista de baixo” tem exposto as limitações desse tipo de documento.

5º - os historiadores tradicionais estão preocupados em encontrar resposta para atitudes individuais dos protagonistas da História; os historiadores da nova História estão preocupados tanto com atitudes individuais quanto coletivas, tanto com acontecimentos quando com tendências.

6º - de acordo com o paradigma tradicional a História é objetiva, cabendo ao historiador apresentar aos leitores os fatos “como eles realmente aconteceram”; a nova História considera irrealista este idealismo fatual, compreendendo que não se pode deixar de olhar o passado sob determinado ponto de vista particular.

“O relativismo cultural obviamente se aplica, tanto à própria escrita da história, quanto a seus chamados objetos. Nossas mentes não refletem diretamente a realidade. Só percebemos o mundo através de uma estrutura de convenções, esquemas e estereótipos, um entrelaçamento que varia de uma cultura para outra.” (BURKE, op.cit.p. 15).

Como afirma Stephen Bann ( op. cit. p. 61), hoje “ Os historiadores estão conscientes de que não existe um único e privilegiado processo para exprimir a realidade do passado.”

5. O eixo horizontal da História pode também ser considerado o eixo metonímico ou sintagmático, com prevalência de relações de implicância, resultando a concatenação das partes formando o todo, no qual a sintaxe narrativa é comandada por hipotaxe ou subordinação. Aqui o historiador trabalha indutivamente sem impor um padrão, ao contrário, deixando o padrão surgir dos fatos. O eixo vertical da Ficção pode também ser considerado o eixo metafórico ou paradigmático, com prevalência de relações de semelhança, resultando múltiplas possibilidades das partes dentro do todo, no qual a sintaxe narrativa é comandada por parataxe ou coordenação. Aqui o escritor trabalha dedutivamente a partir de um padrão imposto ao assunto.

6. Um critério para distinguir um discurso da História de um discurso ficcional baseado na História é o da verificabilidade do fato narrado. À História não é permitido narrar fatos que não sejam verificáveis por meio de provas fidedignas; à ficção histórica a verificabilidade do fato não é imprescindível, pode ser irrelevante ou até desnecessária, porém o autor de ficção histórica há de pautar seu processo criativo com extremo rigor crítico para que não crie inverossimilhança dentro do gênero ficcional adotado. É aqui, no nosso entender, que está o perigo do uso ficcional da História. Por exemplo, digamos que o autor decida escrever um romance histórico, que tenha como protagonista um ditador que foi reconhecidamente um crápula, sanguinário, desequilibrado, e, adotando o gênero elevado, trágico, “sério”, crie uma personagem boa, justa, equânime; estará criando uma inverossimilhança inaceitável; se, porém, adotar o gênero baixo, cômico, “ridículo”, poderá obter verossimilhança por efeito de contraste. No romance de García Márquez, O general em seu labirinto, se Bolívar pouco antes de morrer, realmente disse suspirando – Carajos, como vou sair deste labirinto, é irrelevante como fato histórico, verificável, mas é fundamental, como fato literário, verossímil para a finalização do livro e da vida do grande general no livro. Alterar, porém, a data de sua morte seria, no caso, inverossímil, inaceitável.

Bibliografia

BANN, Stephen – “Analisando o discurso da História” in: As invenções da História. Tradução de Flávia Villas-Boas. São Paulo: Ed. UNESP, 1994.

BLIKSTEIN, Isidoro. Kaspar Hauser, ou A fabricação da realidade. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1983.

BOOTH, Wayne C. A retórica da ficção. Tradução de Maria Teresa H. Guerreiro. Lisboa: Arcádia, 1980.

BURKE, Peter – “Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro” in: A Escrita da história: novas perspectivas. Peter Burke (org.). Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Ed. UNESP, 1992.

CARPENTIER, Alejo. O reino deste mundo. Tradução de João Olavo Saldanha. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1966.

CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso. Forma e ideologia no romance Hispano-Americano. São Paulo: Perspectiva, 1980.

HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo ou A polêmica em torno da ilusão. São Paulo: Ática, 2001.

LOWENTHAL, David. “Como conhecemos o passado” in: Projeto 17 História trabalhos da memória. Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em História e do Departamento de História PUC-SP, no. 17, novembro de 1998, pp. 63-201.

OLMOS, Ana Cecília Arias e PINTO, Júlio Pimentel. Estudos Latino-Americanos: Ficção e História. Notas de Aula. São Paulo, FFLCHUSP, 1º semestre de 2004.

RODRÍGUEZ, Alexis Márquez. “Alejo Carpentier: Teorías del Barroco y de lo Real Maravilhoso” em: Revista Nuevo Texto Crítico, v. III, no. 5, primeiro semestre, 1990, pp.95-121.

WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso: Ensaios sobre a Crítica da Cultura. Tradução de Alípio Correia de Franca Neto. 2.ed. São Paulo: EDUSP, 2001.

(em “Ensaios Desnecessários” – inédito)